Allzu gern reden Verleger und Journalisten sich ein, dass es ihnen heute besser ginge, wenn sie nur von Anfang an Geld für Nachrichten im Internet verlangt hätten: Artikel zu produzieren ist teuer, das sollte doch eigentlich jedem klar sein. Wenn heute also nur die wenigsten Menschen bereit sind, für News aus dem Netz zu bezahlen, muss es an diesem Versäumnis von damals liegen – der „Ursünde des Online-Journalismus“, wie etwa SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer klagt:

Man braucht kein BWL-Studium, um den Denkfehler in dieser Argumentation zu erkennen: Das Internet ist ein einzigartiger Weg, bei minimalen Kosten eine maximale Zahl von Menschen zu erreichen. Informationen lassen sich nahezu gratis verbreiten; alle können mitmachen; und Platz gibt es ohne Ende. Welch ein Kontrast: Früher brauchte jeder, der eine Zeitung oder Zeitschrift produzieren wollte, sehr viel Geld – für Reporter, Papier, den Druck und den Vertrieb.

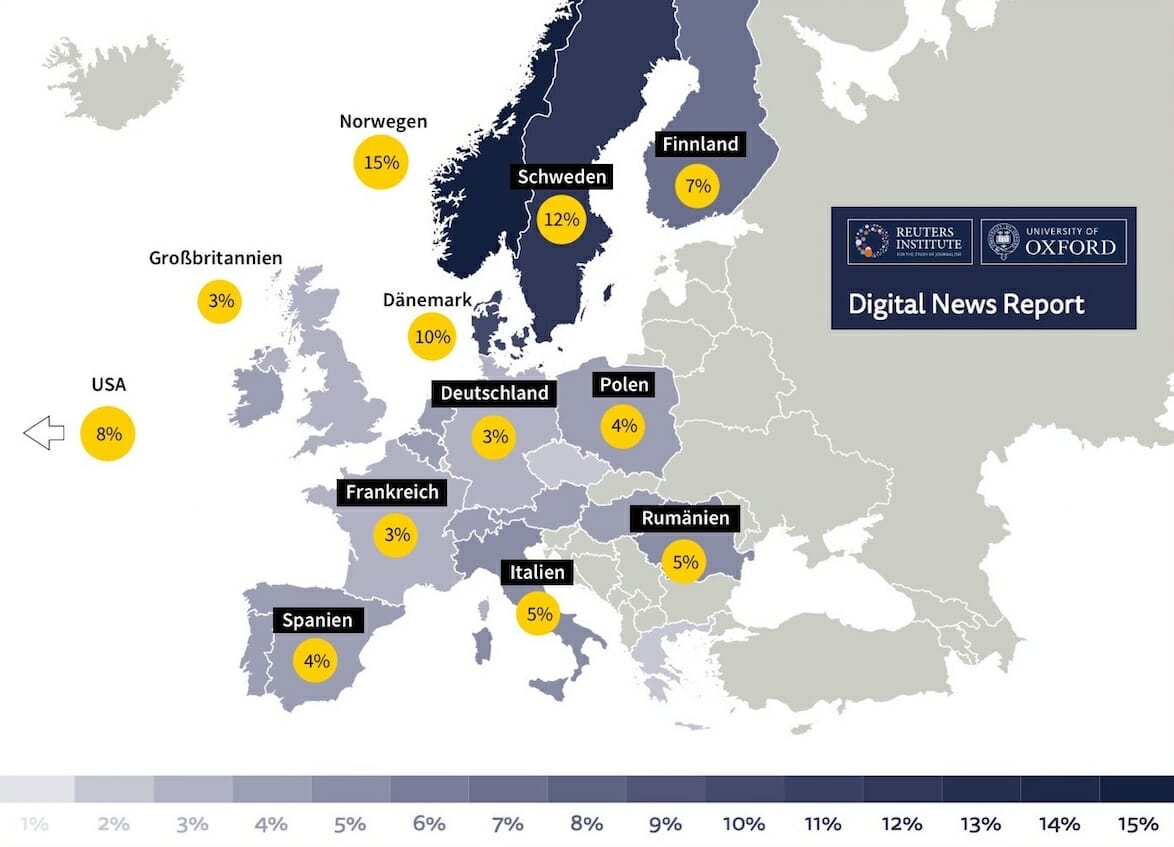

Geringe Zahlungsbereitschaft für digitale Nachrichten-Angebote: 15 Prozent in Norwegen sind der Höchstwert. Quelle: Digital News Report 2017 der Uni Oxford

Mal angenommen, die Verlage hätten tatsächlich vom ersten Tag an auch im Internet verlangt, dass Leser für Inhalte bezahlen. (Egal, wie schwer das 1995 gewesen wäre, ehe PayPal und andere Bezahlsysteme sich etabliert hatten.) Was hätte das geändert?

Aller Wahrscheinlichkeit nach: nichts. Denn das Internet gleicht einem riesigen Park, in den jeder hineinlaufen kann, um Informationen in die Welt hinauszurufen. Mag sein, dass anfangs, als die Zahl der Menschen in diesem Park noch begrenzt war, eine respektable Zahl an Nutzern bereit gewesen wäre, ein Digital-Abo abzuschließen, um lieber den SPIEGEL oder die ZEIT zu lesen als Blog-Einträge von unbekannten Online-Publizisten.

Nur: Auch dann hätte die Dynamik der Netzwelt automatisch dazu geführt, dass die Mehrzahl der Leser später auf Gratis-Inhalte umgeschwenkt wäre. Zum einen ist es unrealistisch, anzunehmen, dass alle Verlage im Schulterschluss auf Bezahlmodelle gesetzt hätten und dabei geblieben wären; zum anderen sind durch Blogs und digitale Medienkonzerne immer neue Konkurrenten entstanden. Dazu kommen etliche Experten, Institutionen und Unternehmen, die heute selbst Informationen ins Netz stellen.

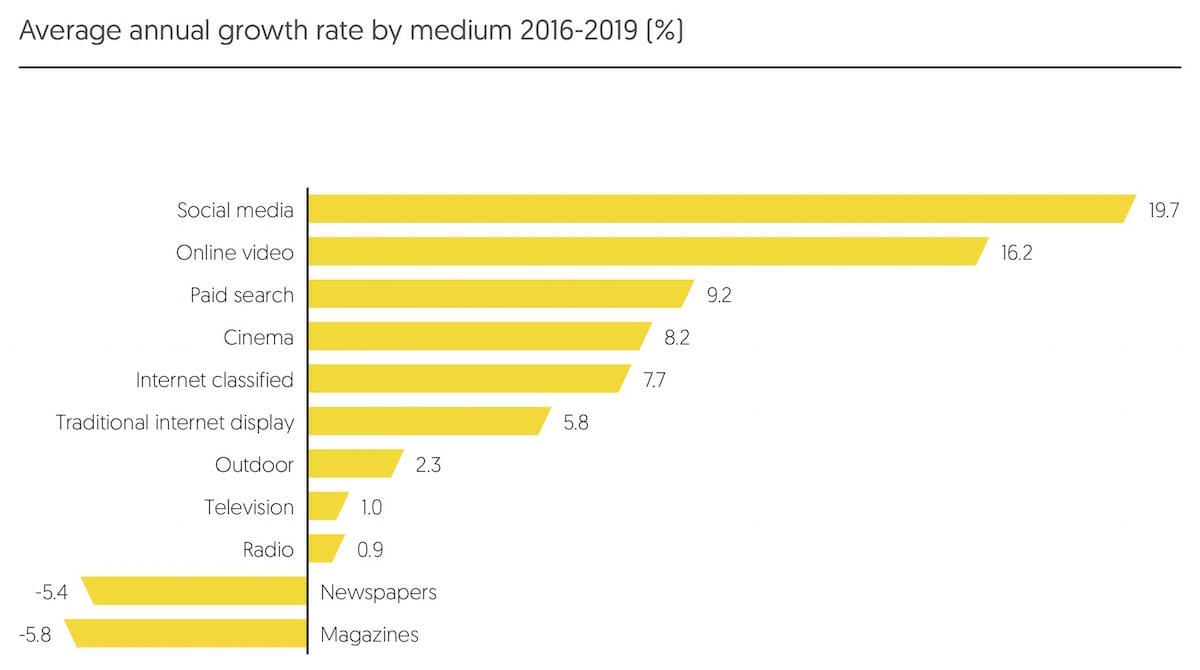

Wachstum im Werbemarkt weltweit: Social-Media-Dienste sind weit attraktiver geworden als Zeitungen oder Zeitschriften. Quelle: Zenith Media Global Intelligence 2/2017 (PDF)

Für Leser heißt das: Nie war die Auswahl größer, und es gibt in den allermeisten Fällen keinen Grund, für Informationen zu bezahlen. Selbst wenn einige Medien erfolgreich Bezahlschranken eingeführt haben, ist das Wissen, das sie vermitteln, weiterhin gratis im Netz zu finden – zum Beispiel, weil andere Websites über ihre Artikel berichten. Wenn Abonnenten bezahlen, liegt es vor allem daran, dass sie schnell und ohne Umwege Zugriff auf bestimmte Informationen wollen (wie im Beispiel des Wall Street Journal oder der Financial Times), dass ihnen Bequemlichkeit wichtig ist oder auch, dass sie guten Journalismus unterstützen wollen.

In den USA freuen sich Zeitungen wie die New York Times und die Washington Post über den Trump-Effekt, der ihnen Zehntausende neuer Digital-Abonnenten beschert hat. Dennoch zahlt nicht mal jeder zehnte Amerikaner regelmäßig für Nachrichten aus dem Netz. Am ehesten sind Norweger bereit, für Online-Journalismus Geld auszugeben – dort liegt die Quote für Digital-Abos bei 15 Prozent, wie das Reuters-Institut der Universität Oxford in seinem jährlichen Digital News Report berichtet. Die Deutschen zeigen sich mit nur drei Prozent Zahlungsbereitschaft ähnlich knausrig wie Franzosen und Briten.

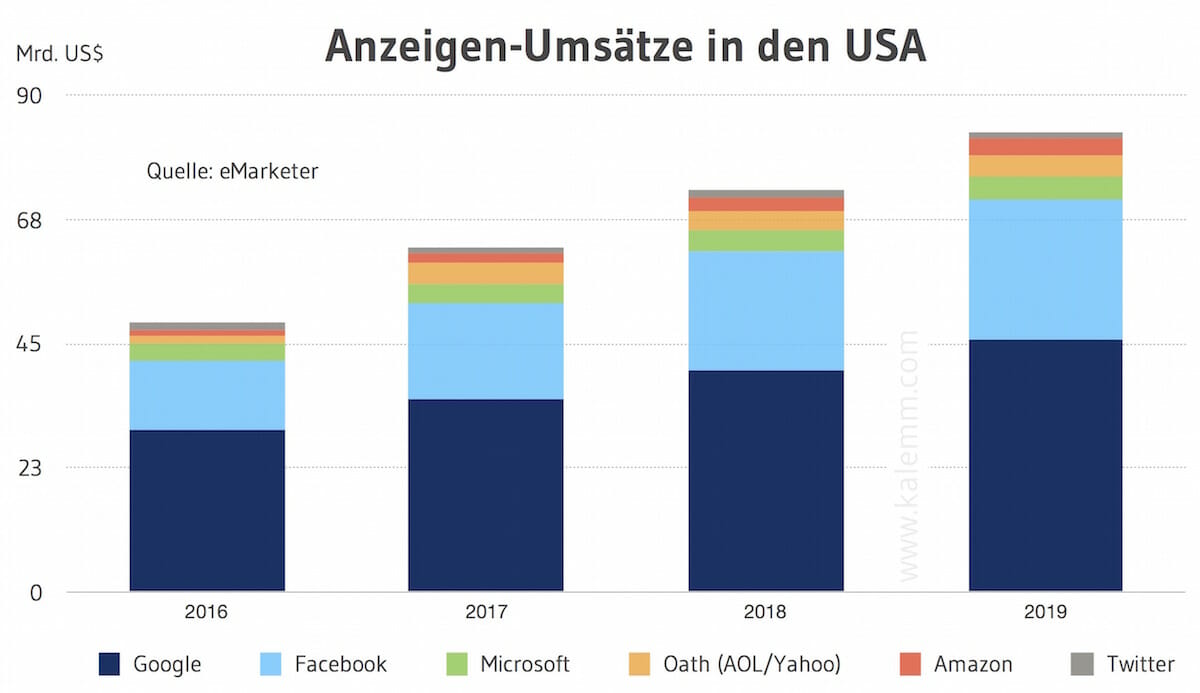

Also suchen die Anbieter weiterhin ihr Heil in Werbung. Blogger, Nachrichten-Portale, Zeitungen, Magazine – alle ringen verzweifelt um Aufmerksamkeit, während sich die Augen der Nutzer vorwiegend auf einige wenige Adressen im Internet richten. Das erklärt, warum Google und Facebook so dominant geworden sind, dass manche schon von einem Duopol sprechen.

Die wahre Ursünde im Digitaljournalismus ist deshalb eine ganz andere: die Unfähigkeit der meisten Anbieter, sich auf veränderte Umstände einzustellen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Journalismus auch in Zeiten des Informations-Überflusses verlässlich finanzieren. (Meine eigenen Gedanken dazu stehen hier und hier.)

Der SPIEGEL ist leider ein Musterbeispiel für dieses Versagen geworden. In der Anfangsphase der Digitalrevolution haben es die Kollegen aus Hamburg meisterhaft verstanden, sich eine Spitzenstellung im deutschen Markt für Online-News zu erobern – weit vor Bild.de, der heutigen Nummer eins. Doch je erfolgreicher die Website wurde, um so antiquierter sah der gedruckte SPIEGEL aus. Daran hat sich bis heute leider wenig geändert. Ab und zu gibt es gelungene Experimente mit nahezu monothematischen Ausgaben oder Langstrecken-Journalismus; in viel zu vielen Wochen aber wirkt der Print-SPIEGEL wie ein veralteter Ableger von Spiegel.de. Und SPIEGEL Daily, eine eigentlich clever konzipierte Abendschau, wurde am Ende so halbherzig umgesetzt, dass kaum ein Mehrwert entstanden ist.

Verständlich, dass Manager, denen so wenig einfällt, um das Beste aus dem neuen Medium zu machen, sich nach den vergangenen Zeiten zurücksehnen. Doch selbst wenn sie die Uhr zurückdrehen könnten, um Leser von Anfang an zur Kasse zu bitten: Sie stünden auch in dieser Parallelwelt wieder ähnlich armselig da wie hier und heute. Denn Inhalte allein können in Zeiten des Überflusses nicht mehr die teure Ware von einst sein – egal, wie sehr die Produzenten sich das wünschen mögen.

Noch nie haben Menschen den Sand am Meer als wertvoll angesehen, sondern immer nur Dinge, die schwer zu finden waren: Gold, Silber, Diamanten. Informationen sind zum Sand am Meer geworden. Wer weiterhin mit ihnen Geld verdienen will, muss sie mit Zusatznutzen anreichern – etwa in Verbindung mit der wohl seltensten (und deshalb kostbarsten) Ressource, die viele Menschen heute besitzen: Zeit.